La colocation entre personnes âgées se développe de plus en plus dans plusieurs pays. C’est une solution assez intéressante afin d’éviter de vivre seul. Ainsi, plusieurs personnes âgées de plus de 60 ans décident de vivre en communauté seniors. Il existe plusieurs manières de vivre en communauté seniors de nos jours. Il suffit donc de bien choisir où vous allez vous installer pour vous sentir mieux. Mais, quels sont alors les avantages de vivre dans une communauté pour personnes âgées ?

Pourquoi opter pour la vie en communauté après la retraite ?

La transition vers la retraite marque souvent une période de profonds changements dans la vie des seniors, qui se retrouvent parfois confrontés à un isolement progressif après des décennies de vie professionnelle active. Cette réalité pousse de nombreuses personnes âgées à rechercher des alternatives au maintien à domicile traditionnel.

L’augmentation de l’espérance de vie et ses conséquences

Selon l’INSEE, l’espérance de vie en France continue de progresser, atteignant 85,2 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes en 2023. Cette longévité accrue signifie que les seniors disposent de nombreuses années après leur départ en retraite, période durant laquelle maintenir des liens sociaux devient déterminant pour leur qualité de vie. Cette évolution démographique transforme les besoins des retraités, qui aspirent désormais à vivre ces années supplémentaires de manière épanouissante et entourée.

Pour cela, cliquez ici pour plus d’infos.

Les différents types de communautés pour seniors

En France, plusieurs modèles de communautés pour seniors se développent pour répondre aux besoins croissants de socialisation et d’entraide. Ces solutions alternatives offrent des environnements adaptés où les retraités peuvent partager leur quotidien tout en conservant leur autonomie.

Les béguinages modernes

Inspirés des béguinages historiques du Nord de la France et de Belgique, ces habitats participatifs proposent des logements individuels autour d’espaces communs partagés. À Lyon, le projet « Les Jardins de Cocagne » accueille une quinzaine de seniors dans des pavillons équipés, avec cuisine collective et salle d’activités. Ces communautés favorisent l’entraide quotidienne tout en préservant l’intimité de chacun.

Les éco-villages seniors

Ces communautés axées sur le développement durable séduisent de plus en plus de retraités soucieux d’environnement. Près de Bordeaux, l’éco-village « Les Colibris » propose des habitations écologiques avec jardins partagés et ateliers de permaculture. Les résidents participent activement à la gestion énergétique et aux projets environnementaux collectifs.

Les colocations intergénérationnelles

Ces formules innovantes mélangent seniors et jeunes actifs dans des logements spacieux. À Toulouse et Nantes, plusieurs associations coordonnent ces projets où les générations s’entraident : aide informatique contre services domestiques, par exemple. Cette formule combat efficacement l’isolement tout en créant des liens sociaux enrichissants entre les âges.

Organiser son projet de vie en communauté : étapes clés

Mettre en place un projet de vie en communauté pour seniors nécessite une planification méthodique et une préparation rigoureuse. Cette démarche collective demande du temps et une coordination entre tous les futurs résidents pour garantir la réussite du projet.

Recherche et constitution du groupe de seniors

La première démarche consiste à identifier et rassembler des seniors partageant une vision similaire de la vie en communauté. Cette recherche peut s’effectuer via des associations locales, des plateformes spécialisées ou des réseaux sociaux dédiés aux seniors. La constitution d’un groupe de 4 à 8 personnes représente généralement un effectif optimal pour débuter le projet. Chaque membre doit exprimer clairement ses attentes, ses contraintes et ses motivations pour vivre en collectivité.

Définition du projet commun et choix du lieu

Une fois le groupe constitué, l’élaboration d’une charte de vie commune s’impose. Cette charte précise les règles de fonctionnement, la répartition des tâches, les espaces privatifs et partagés, ainsi que les modalités de prise de décision. Le choix du lieu doit tenir compte des besoins médicaux, de la proximité des commerces et des transports. Les zones rurales offrent souvent des coûts immobiliers plus abordables tout en proposant un cadre de vie paisible.

Aspects financiers et aides disponibles

Le financement constitue un aspect déterminant du projet. L’Aide Personnalisée au Logement (APL) peut considérablement réduire les charges locatives pour les seniors éligibles. Cette aide s’applique également aux projets de colocation seniors, permettant à chaque résident de bénéficier individuellement de cette allocation selon ses ressources.

Les aides et subventions pour la vie en communauté seniors

En France, plusieurs dispositifs d’aide financière permettent aux seniors de concrétiser leur projet de vie en communauté tout en allégeant les charges financières. Ces soutiens publics constituent un véritable levier pour accéder à des logements partagés adaptés aux besoins des personnes âgées.

L’Aide Personnalisée au Logement (APL) pour les habitats partagés

L’APL représente l’une des principales aides disponibles pour les seniors en habitat partagé. Cette allocation, calculée selon les revenus et la composition du foyer, peut couvrir une partie significative du loyer. Pour un senior vivant seul avec des revenus modestes, l’APL peut atteindre plusieurs centaines d’euros par mois, rendant ainsi accessible la vie en communauté même avec une pension de retraite limitée.

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)

L’ASPA, anciennement appelée minimum vieillesse, garantit un revenu minimum aux seniors de plus de 65 ans. En 2024, cette allocation s’élève à 961,08 euros par mois pour une personne seule. Cette aide peut être cumulée avec l’APL, offrant ainsi une base financière stable pour intégrer un habitat partagé.

Les initiatives locales : l’exemple de Perpignan

Certaines collectivités développent des programmes spécifiques. À Perpignan, la municipalité propose des subventions pour l’adaptation des logements partagés seniors, incluant des aides pour l’aménagement des espaces communs et l’installation d’équipements de sécurité. Ces programmes locaux complètent efficacement les dispositifs nationaux.

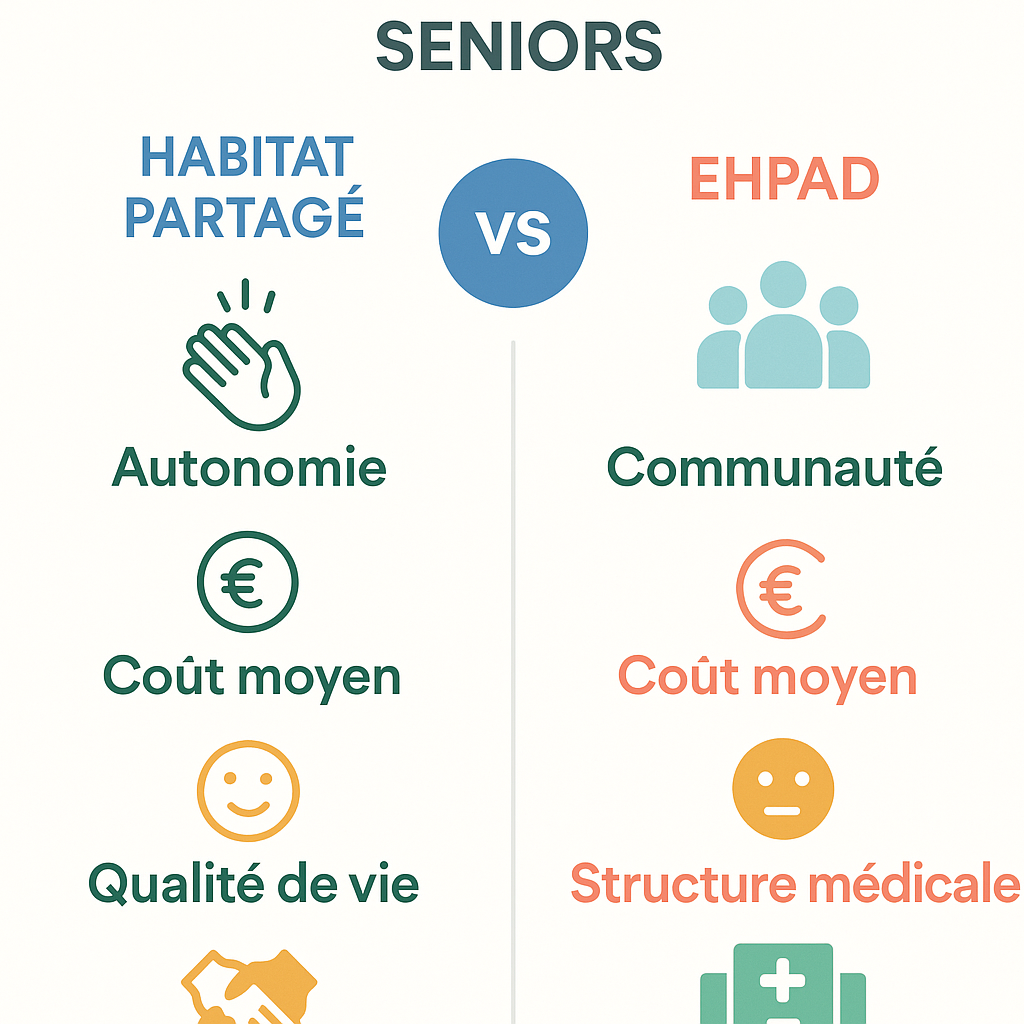

Comparaison entre habitat partagé et EHPAD

Le choix du mode d’hébergement pour les personnes âgées soulève des questions importantes concernant l’autonomie, les coûts et la qualité de vie. L’habitat partagé et les EHPAD représentent deux approches distinctes, chacune répondant à des besoins spécifiques des seniors.

Autonomie et liberté de choix

L’habitat partagé préserve l’autonomie des résidents qui conservent leur indépendance dans la gestion de leur quotidien. Contrairement aux EHPAD où les horaires de repas, de soins et d’activités sont imposés, les seniors en habitat partagé organisent librement leur emploi du temps. Cette liberté s’étend aux choix alimentaires, aux sorties et aux relations sociales, permettant de maintenir un mode de vie personnalisé.

Analyse comparative des coûts

Selon le Ministère des Finances, le coût moyen mensuel d’un EHPAD s’élève à 2 004 euros en France. L’habitat partagé présente généralement des tarifs plus abordables, variant entre 800 et 1 500 euros mensuels selon les services inclus. Cette différence tarifaire significative rend l’habitat partagé accessible à un plus large éventail de revenus.

Qualité de vie et dynamiques communautaires

L’habitat partagé favorise l’entraide naturelle entre résidents, créant une véritable communauté où chacun contribue selon ses capacités. Cette approche contraste avec la structure médicalisée des EHPAD, centrée sur les soins. Les espaces communs partagés encouragent les interactions spontanées et le maintien des liens sociaux.

Vivre en communauté : témoignages et perspectives d’avenir

Les témoignages de seniors vivant en communauté révèlent l’ampleur des transformations positives que ce mode de vie peut apporter. Ces récits authentiques illustrent concrètement les bénéfices sociaux, psychologiques et pratiques de cette expérience collective.

Des témoignages révélateurs sur la vie communautaire

Marie, 72 ans, résidente depuis trois ans, confie :

« J’ai retrouvé une véritable famille. Nous organisons des repas ensemble, nous nous soutenons lors des moments difficiles. Cette solidarité quotidienne m’a redonné goût à la vie sociale. »

Pierre, 68 ans, témoigne de son expérience :

« La sécurité que procure cette vie collective me rassure énormément. Savoir que mes voisins veillent sur moi et réciproquement crée un sentiment de protection mutuelle inestimable. »

Perspectives démographiques européennes

Selon Eurostat, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus en Europe passera de 20,3% en 2020 à 30,3% en 2050. Cette évolution démographique majeure nécessite une adaptation des solutions d’hébergement pour seniors.

Les communautés seniors devront évoluer pour intégrer davantage de technologies d’assistance, développer des services de soins personnalisés et créer des espaces intergénérationnels favorisant les échanges entre différentes tranches d’âge.